【完全解説】ネガティブキャリーとは?|金融・投資の現場で必須のリスク用語を徹底図解

ネガティブキャリー(Negative Carry)は、投資・資産運用や企業ファイナンスの現場で頻出する重要な専門用語です。

「よく聞くけど、実際どんなリスク?」「どうやって回避・活用するの?」

本記事では、初心者にもプロにも役立つ”世界一詳しいネガティブキャリー解説”を、図解・事例・最新動向まで網羅してお届けします。

金融市場・不動産投資・外貨建て資産運用・FX・債券運用など、あらゆる分野で知っておくべき知識が満載です!

※AD

ネガティブキャリーとは?――意味と定義をわかりやすく

ネガティブキャリー(Negative Carry)とは、投資や取引で資金調達コストが運用リターンを上回ってしまい、保有し続けるほど損失が積み上がる現象・状態のことを指します。

たとえば「金利2%でお金を借りて、利回り1%の債券に投資した場合」、毎年1%のマイナス収支となり、これがネガティブキャリーです。

逆に、運用リターン>調達コストで収益がプラスになる場合は「ポジティブキャリー」と呼ばれます。

なぜネガティブキャリーが発生するのか?

ネガティブキャリーが発生する主な原因は以下の通りです:

- 金利差の逆転:中央銀行の利上げや市場金利の変動により、調達金利が急上昇する場合。

- 為替コストの増加:外貨建て投資の場合、ヘッジコスト(為替リスク回避のためのコスト)が急騰するケース。

- 投資先利回りの低下:債券価格の下落や、配当・利息収入が減少した場合。

たとえば、近年の日本や欧米金融市場では、「超低金利環境→急激な利上げ」や、「円安・ドル高局面での外債投資コスト増」などがネガティブキャリー拡大の背景となっています。

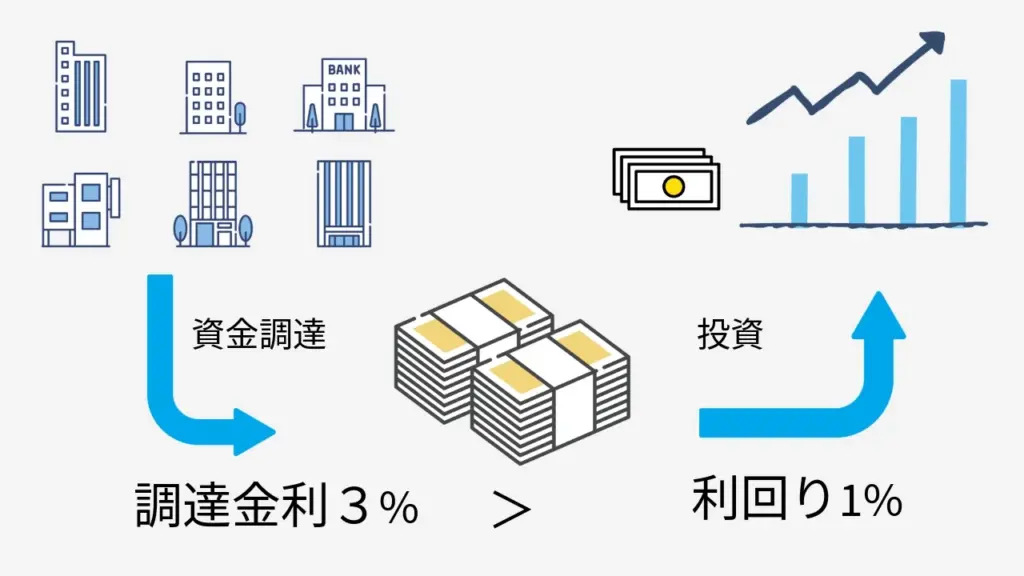

図解で理解!ネガティブキャリーの基本構造

- 資金調達コスト(例:借入金利・外貨調達コスト):3.0%

- 運用利回り(例:国債利回り・債券クーポン):1.0%

- 年間損益:▲2.0%(ネガティブキャリー発生)

実例でわかる!ネガティブキャリーの影響

金融・投資の現場では、ネガティブキャリーは次のようなリスク・問題につながります。

- 金融機関の決算悪化:農林中央金庫のように、外債運用時の調達コストがリターンを上回り巨額赤字に陥るケース。

- 不動産投資の収支悪化:借入金利が物件の賃料収入利回りを上回る場合、保有するほど損失が拡大。

- FXトレーダーのコスト負担:マイナススワップ(金利差損)でポジション保有コストが増加。

つまり、ネガティブキャリーは「収益のブレーキ」となり、投資の効率を大きく損なうリスクなのです。

ネガティブキャリーとポジティブキャリーの違い

| ポジティブキャリー | ネガティブキャリー | |

|---|---|---|

| 定義 | 運用リターン > 資金調達コスト | 資金調達コスト > 運用リターン |

| 例 | 3%で調達→5%運用(+2%) | 3%で調達→1%運用(▲2%) |

| 運用効果 | 資産拡大・安定収益 | 資産目減り・損失拡大 |

なぜ世界の投資家・機関投資家がネガティブキャリーを許容する場面があるのか?

一見マイナスしかないように思えるネガティブキャリーですが、戦略的に“敢えて一時的に”受け入れる場合もあります。

- 将来の金利変動・価格変動を見込んだポジション維持

- 流動性確保や信用リスク分散のため

- 為替・金利のヘッジコストとして織り込む

たとえば、中央銀行の金融政策転換を予測して、ネガティブキャリー状態でも資産を「耐えて」持ち続け、後で大きな収益を狙う機関投資家も多いのです。

ネガティブキャリー対策 ― 実務での回避・活用術

- 調達コストの見直し:変動金利を固定化・資金調達通貨の分散などでコスト抑制

- 高利回り運用の追加・分散:リスク資産や新興国債券・株式投資によるリターン強化

- デリバティブ(ヘッジ)活用:為替・金利スワップ等でキャリー逆転リスクの低減

重要なのは「ネガティブキャリーを把握し、管理・対策を講じること」です。大手金融機関では高度なALM(資産負債管理)手法でキャリーリスクをコントロールしています。

▶︎あなたの資産運用プランは大丈夫?無料リスク診断で適正チェック!

※AD

【Check Point!】 ― ネガティブキャリーを理解し、賢く資産運用を

ネガティブキャリーは、金融・資産運用の現場で避けては通れない「リスク管理の要諦」です。

正しい知識を身につければ、リスク回避だけでなく、相場の転換点やチャンスを見抜く“投資力”も高まります。

最新の金融知識や投資ノウハウは、当サイトで随時更新中。ブックマーク&LINEマガ登録もおすすめです!