江戸時代の米相場から

始まった

世界の株式市場。

江戸時代の米相場は、日本の商業と金融の礎を築いていきました。

そして、米の取引が活発化する中で投資や投機の文化が育まれ時間と共に成熟していきました。

その後、時を経てシカゴマーカンタイルへと引継がれ、現代の金融市場の形成へとつながりました。

歴史の時系列

株式市場の歴史

江戸時代の先物取引

金融市場の始まり米相場

江戸時代の米相場は、日本の商業と金融の基盤を築きました。米は当時の主要な取引商品であり、米の価格が商業活動に大きく影響しました。米相場の取引が活発化することで、投資や投機の文化が育まれ、金融市場の重要性が高まりました。これが後の株式市場の発展の礎となります。

シカゴマーカンタイル取引所開設(1848)

米国市場のスタート

シカゴマーカンタイル取引所は、アメリカでの農産物取引を専門とする最初の取引所であり、先物取引の発展を促しました。農産物市場が国際的な金融市場に組み込まれることで、投資家はリスク管理の手段として先物取引を利用するようになり、これが後の株式市場の成長に寄与しました。

世界大恐慌(1929)

世界が不景気に突入

1929年に発生した大恐慌は、アメリカの株式市場に深刻な打撃を与えました。特に、10月の株価暴落は、投資家の信頼を損ない、金融システムの崩壊を引き起こしました。これにより、多くの銀行が破綻し、失業率が急上昇しました。大恐慌の影響は長期にわたり、以後の市場規制が強化されるきっかけとなりました。

プラザ合意(1985)

ドル安を促進

プラザ合意は、アメリカ、日本、ドイツ、イギリス、フランスの5カ国が為替市場に介入し、ドル安を促進するための合意です。この合意の結果、円高が進み、日本の輸出産業に影響を与えました。特に、円高が進むことで日本の株式市場は一時的に活況を呈しましたが、その後の調整がバブル経済の形成につながりました。

日本のバブル崩壊 (1990)

失われた30年の始まり

1980年代後半、日本はバブル経済の真っ只中にありました。株式市場の過熱状態は、土地価格や不動産市場にも波及しました。しかし、1990年にバブルが崩壊し、株価が急落。これにより、日本経済は長期にわたる低迷期に突入し、投資家の信頼が損なわれました。この崩壊は「失われた10年」と呼ばれる時代をもたらしました。

アジア通貨危機 (1997)

タイバーツ暴落

1997年、タイのバーツが急落し、アジア通貨危機が引き起こされました。この危機は、インドネシア、韓国、マレーシアなどの国々に波及し、株式市場にも大きな影響を与えました。特に、投資家の不安が広がり、アジア全体の市場が大幅に下落しました。この危機は、経済のグローバル化の影響を実感させる出来事となりました。

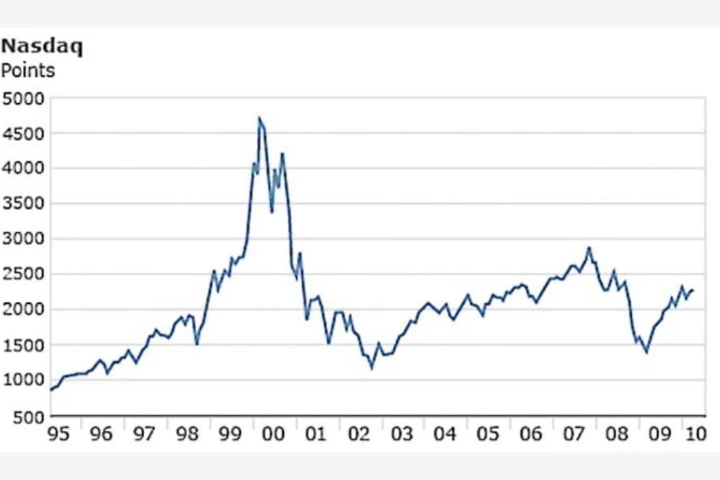

ITバブル崩壊 (2000)

インターネット神話崩壊

1990年代後半、インターネット関連企業が急成長し、株価が急騰しました。多くの投資家が新興企業に投資を行い、ITバブルが形成されました。しかし、2000年にこのバブルが崩壊し、テクノロジー関連株の暴落を引き起こしました。この崩壊は、多くの投資家に大きな損失をもたらし、企業の価値評価が見直される契機となりました。

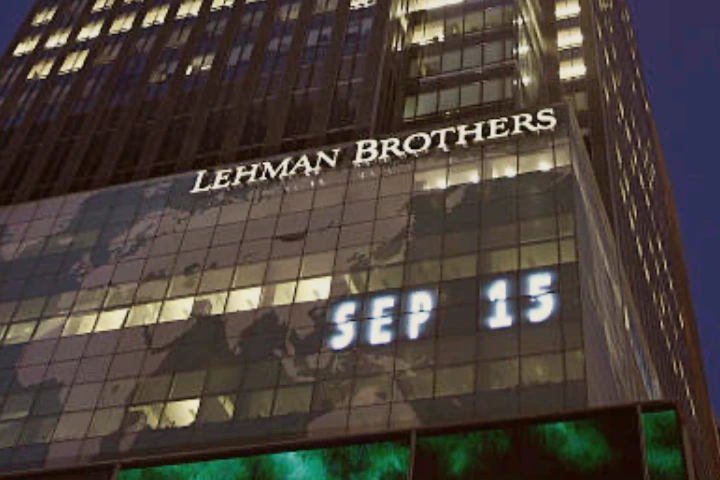

リーマンショック (2008)

リーマンブラザーズの破綻

アメリカの住宅市場が崩壊し、リーマンブラザーズが破綻したことにより、金融危機が発生しました。これにより、世界中の金融市場は大混乱に陥り、株価は急落しました。リーマンショックは、グローバルな経済回復に長期的な影響を与え、各国は金融システムの安定化に向けた対策を講じる必要に迫られました。

コロナショック (2020)

世界中に広がるパンデミック

COVID-19パンデミックが世界経済に直撃し、株式市場は急激な下落を経験しました。多くの企業が営業を停止し、経済活動が縮小しました。しかし、その後の経済対策やワクチン接種の進展により、株式市場は急速に回復し、特にテクノロジー関連企業は新たな成長を遂げました。

偉人達から学ぶ歴史と相場

本間 宗久

MUNEHISA HONMA

江戸の米相場師

- 経歴

本間宗久(1724年生)は、出羽庄内の富豪「新潟屋」の三男で、米相場での投機で成功を収めました。兄の隠居後、代理で経営を行い、米相場で大成功を収めますが、兄と対立し追放されました。その後、江戸で破産するも、大坂で再起し「出羽の天狗」と称されます。50歳で名を宗久に改め、再び江戸で成功し、莫大な財産を築きました。最終的には兄と和解し、酒田の米商売を支えました。 - 投資手法

本間宗久は酒田五法を考案し、ローソク足の発明者とされていますが、堂島米市場の成立が1730年であり、取引形態が整備されたのは彼の死後とされ、考案者であることには疑問視される一面もあります。伝わる著作の多くは明治以降にまとめられたものとされています。彼の手法は「宗久が考案した酒田罫線法」として広く信じられ、株式や商品先物取引で用いられています。