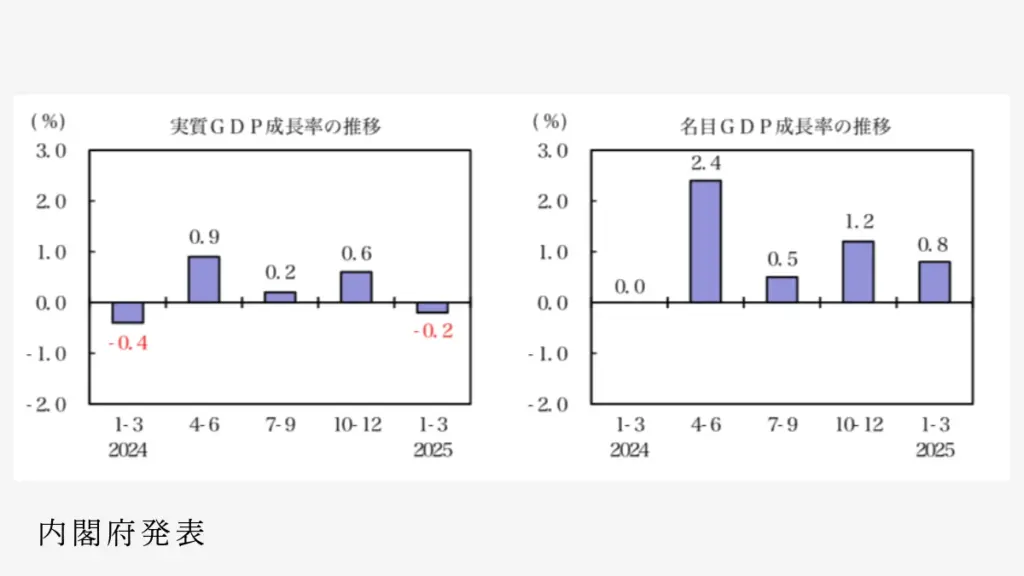

実質GDP、4期ぶりマイナス成長-日銀、正常化政策に慎重な見方

実質GDPの1月から3月の第4四半期の成長が鈍化し、4四半期ぶりにマイナス成長となりました。この背景には、輸入の増加が影響し、外需の低迷や個人消費の停滞があります。日本銀行は金融政策の正常化を進めていますが、今後の舵取りが難しくなっています。

内閣府が発表した実質国内総生産(GDP)の速報値によると、前期比年率0.7%減、前期比では0.2%減となりました。市場の予想よりも悪化しており、特に個人消費は前期比でほぼ横ばい(0.0%増)でした。輸出も0.6%減少し、輸入の増加(2.9%増)を考慮すると、外需の寄与度はマイナスとなりました。一方で、設備投資は1.4%増加しており、ここには一定の明るい兆しも見られます。

世界情勢、特に米国の関税の影響が日本経済にさらなる悪影響を与える可能性があります。企業の業績予想は下方修正が相次ぎ、雇用や所得が減少すると消費活動が萎縮する恐れがあります。日本銀行は利上げを検討していますが、経済の不確実性が高まる中で判断が難しくなっています。

住友生命のエコノミスト、武藤弘明氏は、物価上昇が実質賃金の伸び悩みを引き起こし、消費の低迷の原因だと指摘しています。米国の関税の影響も加わり、当面は利上げが難しいとの見方を示しています。

政府は、米国の関税措置に対し、自動車や鉄鋼、アルミニウムへの高い関税の見直しを求めていますが、合意が得られない状況です。特にトヨタ自動車やホンダなどの国内自動車メーカーは、関税の影響で業績が悪化し、将来的な利益が大きく下がる見通しです。

また、政府は実質賃金の年1%程度の上昇を目指していますが、物価が高いために賃金上昇を実感しづらい状況が続いています。消費者マインドも弱含みであり、今後の消費活動に影響を及ぼす可能性があります。

このように、日本経済は多くの課題を抱えており、今後の成長には慎重な対応が求められています。政府と企業が協力し、持続的な賃上げを実現することが成長戦略の重要な要素となっています。

bloombergより引用